杉本充 / Mitsuru Sugimoto

テンペラ技法を基本に、独自の方法で絵画を探究している。

絵画に対する自身の問題意識、これまで美術家として生きてきたプロセスを絵画史と撚り合わせるようにしながら、絵画空間を追究している。

主な経歴

- 1948 静岡県伊東市生まれ

- 1975 東京芸術大学大学院美術研究科壁画専攻修了

- 主な個展

- 2023 CHAOS-COSMOS(AIN SOPH DISPATCH / 名古屋)

- 2021 Space(AIN SOPH DISPATCH / 名古屋)

- 主な展覧会

- 1979 京都アンデパンダン展(京都市立美術館)

- 1976 現代日本美術展 (東京都美術館、京都市立美術館)

- コミッションワーク

- 名古屋キリスト教社会館、旧名古屋市立保育短期大学図書館、日本福祉大学内などにモザイク、ステンドグラス、フレスコによる壁画制作

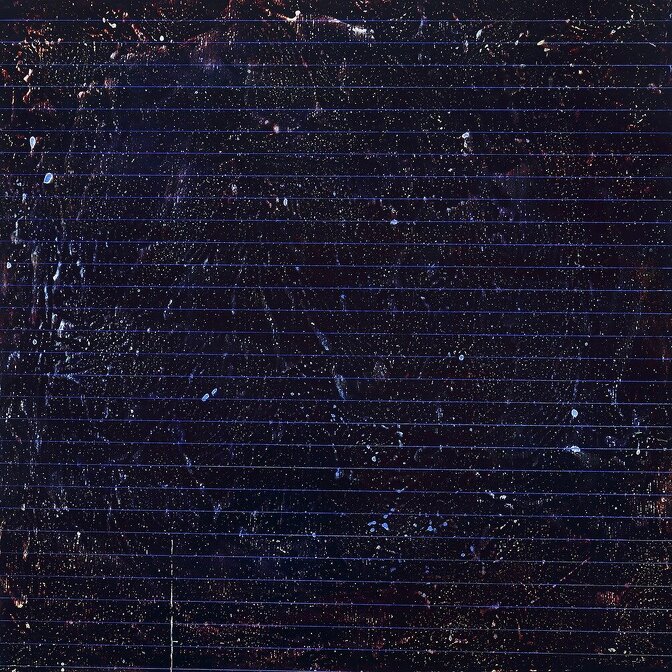

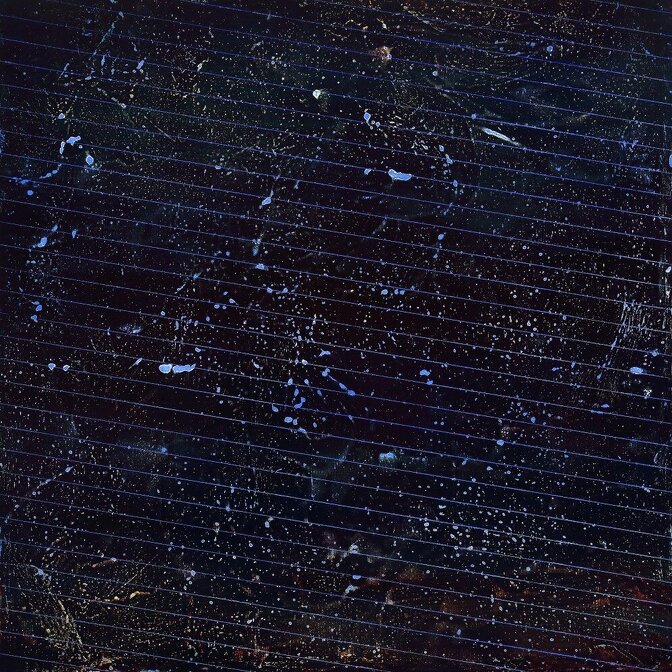

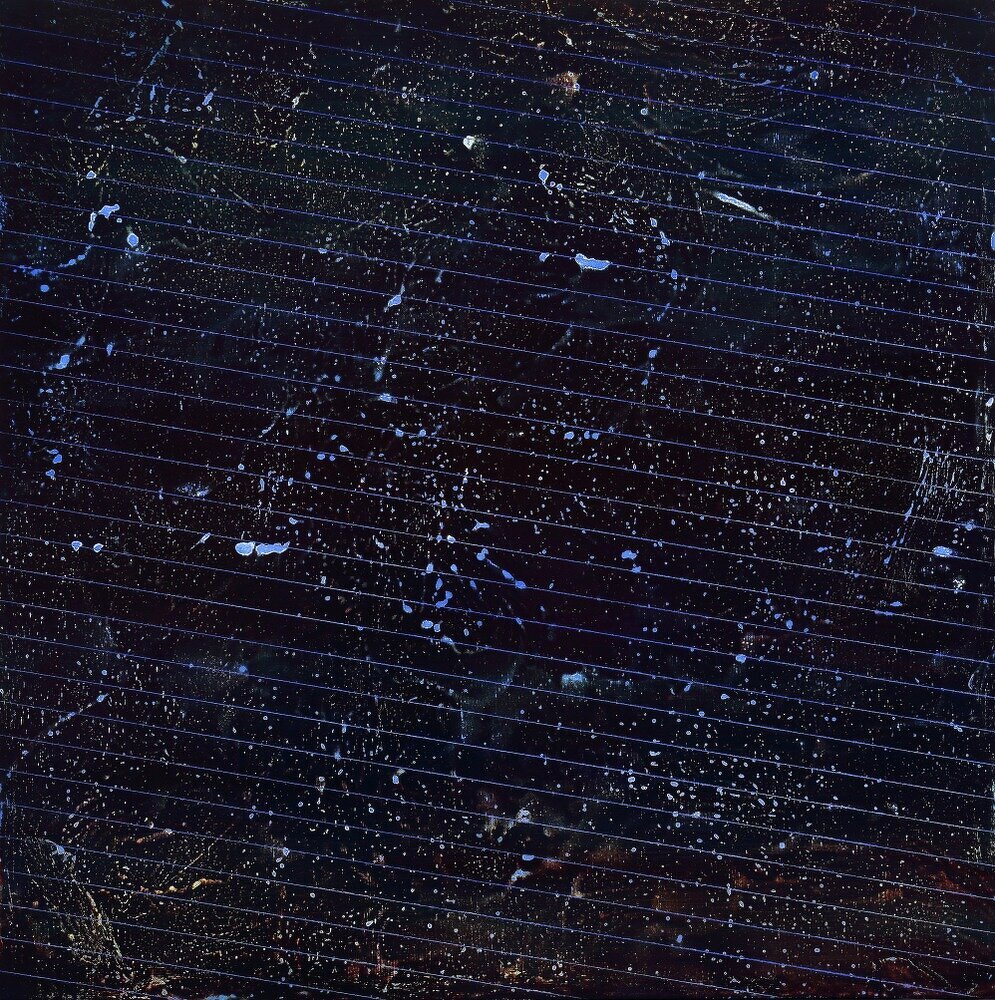

space 5228

Mixed media、H91 × W91 cm、2023年

【ミクストメディア(mixed media)とデトランプ(détrempe)について】

ミクストメディアと技法を表記するようになったのは一昨年からです。それ以前はデトランプとしていましたが、内容はほぼ同じとも言えます。ただ、下地に炭酸カルシウムと石灰カゼインを混ぜ合わせて使ってきたものに加え、酢酸系のボンドを使用。さらに、これまでの自作メデュームにもアクリル樹脂を加えるようになったからです。デトランプとしていた時期もそれ程長くはないのですが、材質を変えた時は出来るだけ明らかにすべきだと考えました。古典技法へのこだわりではなく、表現上の必要から変化していることを提示したいからでもあります。以下、デトランプについてこれまで自分なりに説明してきたものを改めて書いておきたいと思います。現在との関連を理解していただければとの思いからです。

デトランプとはフランス語でテンペラのことです。ただ、絵画技法としてのニュアンスでは若干異なって受け取られています。森田恒之(『画材の博物誌』中央公論美術出版)によれば、「もともとは単なる言語上の表記差にすぎなかったテンペラとデトランプは、技術用語としての区別が生まれ、前者は主に卵を展色剤とするもの、後者はもっぱら膠や澱粉糊を媒材として主に舞台美術や装飾美術に用いる絵具を指すようになる。」(pp.24-25)とあります。<卵テンペラ>が代表的なテンペラ技法として発展し、その他の絵具の製法あるいは、それらを使った技法がデトランプと、区別して呼ばれるようになったということです。

イタリア語のテンペラ(tempera)は、ラテン語のテンペラーレ(temperare)に由来しています。調合する、調整する、混ぜ合わせるなどの意であるとされます。一方、デトランプはデトランペ(détremper 他動詞で「溶かす」の意)からきており、ジャン・リュデル(『絵画の技法』白水社)は、もともと「油性であれ水性であれ、ある展色剤でデトランペ(溶かす)した絵具のことであった。」(p.56)としています。

これらの絵画技法は西洋絵画における油彩技法の発展につれてさらに分化します。つまり、テンペラ(フランスではデトランプ)と呼ばれる絵具の内に含まれていた油絵具とその技法の発展が、油絵とそれ以外という区別をもたらし、ついで、既にあった卵テンペラの技法的な完成イメージが、それ以外の媒材を展色剤とする他のテンペラ(ガムテンペラ、カゼインなど膠質のテンペラ=デトランプ)との区別を次第に明らかにすることになったのです。

日本画も膠による一種のデトランプであるとする考えもあります。ただ、その定義は現在、必ずしも明確とは言えないのです。私がデトランプの語を使用してきたのは、これまでの経験によっています。テンペラの経験はフレスコ画のセッコ技法つまり、補彩技術として始め、次第に独立したテンペラ画制作に移行しました。この過程で卵テンペラを経てカゼインテンペラを主に行うように変化し、同時にカゼイン膠をつくる手法では、アンモニアによる方法から石灰泥を使う石灰カゼイン技法を試みた後、硼砂を媒材とするものを主とするようになりました。さらに、この膠にダンマル樹脂などを混ぜ合わせる方法から変化してアルキド樹脂を混入するようになったのでした。つまり、カゼインテンペラ技法としても、すでに一般的なものではなくなっていたのです。

デトランプとするようになるまでは、<硼砂カゼインテンペラ>としてテンペラ技法の一技法と表示していました。樹脂類を加えて水溶性のエマルジョンを作り、絵具を自製する場合、テンペラの原義には基づいていると考えてきたのです。しかし、前述のように一般のテンペラ画イメージは卵テンペラであり、ハッチングなどによる描法もとってはいないこともあって、「これもテンペラ画なのですか?」と怪しまれることも多くなっていました。

古典技法の探求は重要ですが、伝統を現在に再現するということではなく、あくまで自身の独自な表現のための試行錯誤でありたいと考えていましたので、テンペラ技法の厳密な追求ではないことを示す必要がありました。

「デトランプ」は必ずしも明瞭な定義のない技法ともいえます。デトランプは過去に完成された特定の技法ではなく、いわば膠質の絵具づくりの総称であり、それ故にいささか曖昧です。しかし、これを逆に捉え直せば、常に変化し続ける絵画技法として包括的に表示できると考えたのです。

こうした経緯でデトランプとしてきたのですが、今また「ミクストメディア」と表示することにしたのは前述の通りです。絵具の発色性や、マチエルへのこだわりは、自分の体質と考えています。ミクストメディアとすることで古典技法を学び、独自性のある表現を目指すことをやめたわけではありません。古典技法を研究した人には、あるいは自明のことだと思われますが、古い技法書にある素材が入手できない場合、それに代わる現在の材料を見つけ出すことで表現上の問題解決にも貴重な契機をもたらすことがあります。ミクストメディアはまさに現代的で、「なんでもあり」の表現技法とも言えそうです。嘗て、「デトランプ」もそのように考えられたのではないかと思われます。

【私論】

「コンテンポラリー・アート」へ

<探求>

何が求めるべき絵画なのか、何が現代美術なのか・・・・。批評家の言葉や芸術雑誌の紙面を飾る絵画作品に、ほとんど何も知らず、解らぬまま驚かされ、魅きつけられていた嘗ての自分を思い出しています。

何かを見つけようとして苦しんでいたのは事実です。制作の意味も方向性も見出せずにいたからです。断片的な知識を得た後が更に困惑を深めた時期でした。批評家よりも作家の発信する制作観を信頼に足るものと考えたのも、その困惑の理由だったのです。作家の記述するテキストがいくら身近に感じられたとしても、そのまま自身の指針となることはないと知るべきでした。

現代美術家でありたいというのは自分なりに考えがあったのだと思います。教員養成の大学を卒業し、短大の助手になりました。同時期に公募団体展に入選し、これで美術家としてなんとかやれるのではと思ったのですが、すぐに行き詰まりました。制作とは結びつかない感覚を持ちながら展覧会に関わることや、美術団体などに特有の人間関係に悩んだからです。その後、進学した美術大学の大学院を経て、再び大学教員になり、今度は現代日本美術展(1976)に出品しました。その年のテーマは「抽象と具象」、私の作品はいわば半具象的な表現でした。多分、中途半端なものであったと思います。ただ、これからは公募団体には所属しないということと、描くべき絵はいわゆる「具象」ではないと決心していたのです。

「現代美術」には一応、目覚めたかたちでした。ただ訳も分からず、まともな思考とは言えないものですが、流行を嗅ぎ回り、独善的であろうとも自分のスタイルを作り上げれば、それがオリジナルだと思い込んでいました。1975 年から1980年代の初めまで何回かの個展と、グループ展、京都のアンデパンダン展などへの出品をしていました。当時、銀座の画廊で2度目の個展を開いた時のことです。展示していたグリッドを使った平面作品を、近くにあったもう一軒の画廊主が見に来てくれました。その際、意外だったのですが、「何か、説明的」だと批評されました。私は、たぶん形式的で観念的な制作と受け取られたのだろうと思いました。

この時期は自分なりにミニマル・アートを指向した頃だと思いますが、あるいはフォーマリズムそのものだったのかもしれません。しかし、ある種のシステムに基づく制作が排除されるべきだとは考えていませんでした。コンセプチュアル・アートの存在がすでに知られており、内容をよく分かっていなかったのですが、これから目指すべき方向なのかとさえ思っていました。問題は、どのような芸術上の理念も本当には理解せず、自分自身の中ではどのような「観念」も確立していないことでした。

「近年の反フォーマリズムにおける真正なものはミニマル・アートである」(p336)と書くのは藤枝晃雄です。美術出版社から出された『現代美術の展開』のなかにあります。 ー 1977年の発刊ですが、手に取ったのは80年代になってからです。当時の私も強く影響を受けたのだと思います。もの派の作家などに対する手厳しい評論にも驚かされましたが、従来とは異なる現代美術への新たな批評の視点を提示して、いわゆるビッグネームの作家たちをも批判の対象とした言説は痛快で読者を魅了したと思います。—— 桑山忠明や福島敬恭のミニマル・アートを称揚する一方、ヴァザルリィ、マグリット、カール・アンドレなど日本に紹介された有名作家を二流と表現して、海外の作家に対する無批判な国内の受容態度を指摘します。こうした評論の内容を読者の私はきちんと判断できず、ただ圧倒され、前衛芸術に対するあこがれにも似た感情がたちまち恐怖に変換されてしまうような気分を味わうことになったのです。

その時の気持ちを思い出します。早急に自分自身の表現の核になるものを見つけなければならないという意識でした。現代美術はそれ自体流動的で、目の前を流れているようにさえ見えるその潮流に乗ろうと身構えたとたんに、自分を見失うことになると気付いたのです。もっとも、表現者として自分の力量に自信はなく、諦めに似た感覚もあって、作家としての一本立ちを夢想してはいても叶わぬことと思っていました。

<抽象表現>

カンディンスキーが1935年に書いた論文に「抽象絵画」があります。冒頭に「抽象芸術という言葉は人気がない。それも当然である。この言葉は殆ど意味のないものだし、少なくとも紛糾を招くものだからである。」(西村規矩夫訳「抽象絵画」/『カンディンスキー著作集3』p.204)

と書きます。最初は、抽象絵画の創始者と伝えられるカンディンスキーの言葉とも思えませんが、読み進めば「一番よい名称は実在芸術(レアーレ・クンスト)」とあるように、単に彼自身の抽象画だけでなく、絵画芸術の意味をどう考え、どう感じていたのかが、よくわかるような表明がつづきます。

芸術的生命、純絵画的、直感的要素、生気、精神から生まれ精神に奉仕する・・・等々、この著作集で頻繁に使用されている用語を並べるだけでも、有機的、生命的なものの表現こそ芸術の本質であるとの思いが伝わってきます。「抽象」という言葉も、「印象派」などが初期には揶揄されていたのと同様だ、と述べて擁護します。しかし、一方、今日からみれば不思議ですが、いわゆる「冷たい抽象」、構成主義の作家たちの表現はカンディンスキーから批判されています。

前述しましたが、私は公募団体展には参加しないときめ、具象作品も発表しないと思っていました。「抽象」を指向した理由です。ただ、実際には抽象の意味を本当に理解していた訳ではなかったのです。それどころか、シュルレアリスムの何かもわからず、非現実空間のイメージを用いて心象風景とでもいうような作品を描いていました。おそらく、エルンストやタンギーの描くような世界を見ようとしていたのかと思います。明らかな「具象」以外のものでありたいと考えていました。カンディンスキーの著作集を読み、バウハウス叢書にあったモホリ・ナギなどの論文集、クレーの『造形思考』などを検索して、抽象的なフォルムがどこに、何に由来するのかを考えようとしたのです。

感覚的には抽象表現主義とされる作家の作品に魅かれていましたが、制作で実験的に始めたのはラインによる表現でした。「ハードエッジ」とされる作家たちへの関心もありました。パネルを造り、白セメントにボンドを混入した下地塗りを施し、アクリル黒をベースにした墨色を塗りこめて乾燥後にけがき線をいれる。この刻線に蛍光色をしみ込ませ連続する矩形のパターンを浮かび上がらせるというものでした。1979年の京都アンデパンダン展に出品したものです。

アンデパンダン展方式の「東京展」などにも出品し、自分自身では抽象画におけるフォルムの探求時期でしたが、なかなか確信を持てずにいました。一方で、大学院で壁画技法研究を専攻していた経験から、モザイクやステンドグラスの実制作の機会もあり、実材による抽象表現ということにも取り組みました。この場合、材質感が抽象表現を支えるポイントになるという感覚を持ちました。仲間内ではそれを「実材の強さ」と表現していました。絵画における抽象的な表現と、立体制作におけるそれとの違いにも表れていると感じます。

90年代のはじめに一年間、ドイツに留学しました。壁画技法の研究というテーマを持って、ステンドグラスやモザイクと建築の実際を数多く見て回る、というものです。バウハウスの出発の地であったヴァイマールも訪ねてみました。ドイツの教会や公共建築にあるステンドグラス、モザイク、壁面装飾には抽象形体によるものも多く、抽象表現が根付いているという印象でした。留学などの機会に日本を離れ、自己の表現の理由に関わって、精神的な「ルーツ」への感情がわくということは聞いていました。私の場合も、同じ時期に留学しているメンバーとグループ展を開くことになり、我ながら不思議な気持ちでしたが「内なる東洋人の感覚を表現すべきだ」と思うようになっていました。突然におとずれた昂揚感です。

この時も抽象表現を追い求めていましたから、日本人としての抽象を改めて意識したということです。条件もありました、間借りですからアトリエがなく、比較的大きなダイニングテーブルが作業スペースでした。紙にソフトパステル、木炭で、アクリル絵具のメデュームを塗った上からこすり込むように描くというものです。空気感を感じさせる画面になりました。2ヶ月で30枚ほどを仕上げ、半数を地元の画廊で展示しました。作品は当地の人々には好意的に受け止められたようでした。

この制作は帰国した後も、しばらく続けました。日本画家の抽象表現ということを改めて調べてみたのもその頃だったと思います。戦後のパンリアル美術協会の活動や書家であり美術家の篠田桃江の制作に感銘を受けました。西欧と日本や中国のそれぞれの伝統に立脚しながら、表現の革新を目指す態度は、他に、ザオ・ウーキーやブライス・マーデンなどにも見られます。この場合も抽象画の展開ということですが、現代性の表現でもありながら明確な意識ではないとしても、それぞれの文明を対抗軸とした制作態度なのではないかと思われます。戦争などで閉じられていた交流の扉が開いたときや、一人異国に暮らすとき、無意識ながら文化の違いを壁のように感じるのは当然ともいえます。芸術はそれを乗り越えようとする意志の表明でしょう。

留学時に感じたのは西洋絵画の空間意識とのかなり明らかな違いです。リアリズムの伝統というよりも光や闇の深さへの意識が違うのかとも感じました。印象派に始まり、抽象に至る絵画表現の平面化は、西洋絵画がその伝統からの脱却する苦しい道程だったのだろうと想像できるようになったのです。わずかな機会でしたが、この経験はその後の自分自身の絵画への見方を改めさせることになりました。

<現在美術> fine arts now

留学期間を終えて帰国し、ほぼ1年後に再びミュンヘンの近く、フリードベルク市で個展を開くことになります。紙に墨色を用いて、日本画のたらし込み技法に似た表現法をはじめたところでした。フレスコ画に使う顔料(ピグメント)を材料として前回の展覧会時に使った用法に加えた制作を主に発表しました。円、正三角、正方形を三連作のように並べたものを見て、「あなたはブディストなのか?」と聞かれ驚いたことを記憶しています。

コンセプトを充分に説明することができないのですが、なぜこのような作品を作るのか執拗なほどに聞かれることは覚悟していました。言語化できる内容は限られます。だから造形的思考が必要なのだと言いたいところですが、自分自身の問題としてもどこまで意識化できるのか、こんな機会に考えてみる必要があるのだと思います。

思えば、最初期から抽象的、平面的表現への移行は自分の中では比較的スムーズでした。否、安易であったのかとも思います。油絵制作の時代に悩んでいた平面における立体表現をやめさえすれば良かったともいえるのですから。轟々たる非難の中で印象派は絵画における陰影の問題を解決しようとしました。ゴッホは明らかに浮世絵に影響を受け、マティスは子どもの表現に学ぶといい、カンディンスキーは抽象表現を擁護して「この芸術を屈服させる戦い」と書いています。こうした葛藤の大きさを今日までの自分は知らずにいるのだと思います。

表現は必ずしも命がけの行動ではないはずですが、確かに、自分の存在をかけて行われるものだと考えます。そして、何が実現出来たのか、あるいは出来なかったのか、問い直す必要のあるものでしょう。時代の精神を必ずしも体現しているとは言えないものを作って、「現代」を標榜するのはおこがましいと思うようになりました。「同時代」という括りも曖昧だと考えます。この項の見出しを「現在美術」としました。これは既に使われている言葉だと思いますが、特定の集団や事象を表示するものではないはずです。もし、そのように使われるとすれば、ふさわしい表現ではないと思います。私の場合も自己規定や再定義を考えている訳ではありません。現代美術といえないから、「現在」というのはありがちですが、居直りではなく、造形思考の普遍性をめざすということです。現在はすぐさま過去になり、変化し続けなければ葬り去られるだけだと覚悟しています。

90年代はそれまで殆ど手を付けていなかったインスタンレーションや、オブジェの制作をするようになりました。実は、表現に悩み、その意味を求めて精神的に放浪したのです。「見ること、見えにくいもの」というテーゼによる試行的な表現や、環境問題への意識から、海岸に打ち上げられた漂流物を集めた展示、漂流物の木片やプラスチックに金色の塗装顔料を吹き付けて造った「イミテーション・ゴールド」など苦し紛れに色々やってみたのです。

再び絵画制作を中心とするのは、非常勤講師としてフレスコ画の実技指導をするようになった2001年頃からです。表現の方向性を定めきれず、内面的な矛盾を抱えたままでした。フレスコ画の制作プロセスは比較的単純です。学生を指導しながら、素材と技法の関係性を改めて考える機会になりました。制作の進め方を例示するためでしたが、久しぶりにモルタルを実際に扱い、表現の可能性を追求する試行錯誤のなかで、フレスコ画だけではなく、絵画制作全体に通ずる視点を回復することができました。思いがけないことでした。描くことが材料を知ることであり、技法が表現を導くということです。個々の感性が技法への視点を作り出し、結果的に個性に基づく技法と表現につながる・・・。当たり前のことだといえますが、私にとっては新たな発見と言ってもよいものでした。古典技法であるからこそ確立した方法論を現代の素材に置き換えて吟味してみなければならず、分析的な作業は困難もありましたが、実験的な部分もあり興味深い仕事になりました。自分の学生時代には気付いていなかったものです。

「実際の制作から出発すること」、これがその後の絵画制作の指針になりました。現代美術でなければならないという思い込みの頸木がとれ、課題は常に表現の途上にある具体的であり、且つ造形上の視点に関わるものであるべきだと考えました。「CHAOS – COSMOS(カオスからコスモスへ)」は、そんな意識を持つようになって出会ったテーマと言えるものです。<探求>の項でふれた藤枝は「宇宙の表現」(前掲書pp.247-251)で、「宇宙を描きたいとか、宇宙に対面していると豪語する芸術家は少なくない・・・・そこには芸術家の傲慢さのみが浮かび上がる」これに対してポロックたちは「宇宙をあらわそうなどと大それたことを考えずにいて、その言葉を思い浮かばせる作品を描いた」と書いています。

おそらく、藤枝の言う通りです。私の場合も「大それた」妄想的表現と指摘されても仕方がない類いでしょう。ただ、私は宇宙を「あらわそう」と考えたのではなく、絵画の画面はどのような場合でも「現実とは異なる」一つの世界として表現されることになる、と考えるようになったのです。タイトルの<space>は宇宙というよりも「空間」、変容する空間イメージを内容としたいと思います。このテーマは、「なぜ描くのか」という表現意欲に関わっています。

カオスとコスモスは対立する概念で、ギリシャ語、カオスは天地創造以前の世界の状態(渾沌)、コスモスは秩序と調和を持つ宇宙、天地創造がなされたと考えれば秩序ある世界が実現していることになるわけです。

カンディンスキーは「二つの傾向」(前掲書pp.214-218)のなかでこう書きます。「抽象芸術は一つの<純粋>芸術である。そしてまた、視力のある観者は、抽象絵画からときどき<コスミックな>印象を感じとるのである。・・・抽象芸術は<自然>なしで済ますことができるが、しかし、自然の法則には服従する」つまり、抽象の純粋造形を見る力があれば自然の中に備わっている秩序を感じるように、抽象絵画のなかに宇宙を感じとることができるはずだ、というわけです。

カンディンスキーの絵画論に触発されるところもあるのですが、私の絵画観はむしろ現実世界がカオスとして認識されるのなら、かなたにコスモスを想定することが絵画表現の理由になるというものです。絵画がパネルを支持体として、その表面に下地材を施し、さらに絵具層を作るものであれば、その物質性は経年劣化を当然とし、出来上がったその時から、ひび割れや退色を恐れなければならないものです。魅力的なマチエルはその物質性が現実としての手触り(存在感、同時に不明な内部)を感じさせるものになっています。これもいわば絵画らしさです。絵画がイマジネーションを提示するだけのスクリーンのようなもので良いのなら、こうした物質の特性は無用なもののはずです。しかし実際、絵画の魅力は荒々しい筆触や盛り上がる絵具の塊の放つ圧倒的な存在感であったりします。矛盾を含むカオス的な状態が美術の実態であると言えます。作り手も鑑賞者も、それをそれとして楽しむことができるのだと思います。

完全な美はおそらく永遠に非現実、人の手で造り出すことはないのでしょう。<COSMOS>もまた、そのものとして確定されず、想像するほかはないと言えます。カンディンスキーは絵画の中に自然の秩序に応じるものを感じとることの意味を語ります。抽象画を擁護して、非対象の表現においてこそ純粋に造形的な「秩序ある世界」(コスミック)を実現できるとの考えを表明することになったのですが、そこにはすでに観念的な抽象表現における行き詰まりが予感されていたのかもしれません。

絵画は物質的な特性を十分発揮しながら、現実とは異なる世界を暗示する装置なのかと思います。イマジネーションの飛翔は心理的に限られた時空を越えようとするものですが、そうした観念以前に「造形」は始まっているとも考えられます。

現在美術と書きましたが、目新しさではなく、むしろ方向としては古典。ただ、なんらかの形で時代と地域性にかかわる表現にはなるのだと思います。